El final del torneo electoral dominicano

Por Efraim Castillo

1. El timing

¿Qué es

el timing? ¿Con qué se come eso? Esas preguntas deberían responderlas los que

dirigen las estrategias electorales del PLD, para quienes el timing es un

péndulo que puede definir el futuro político de esa organización, sujeta a

ganar el torneo del próximo 5 de julio para evitar que varios de sus dirigentes

sean sometidos a la justicia e impedir que una sustancial parte de su

militancia emigre hacia La Fuerza del Pueblo, el partido con que Leonel

Fernández aspira a reivindicar en el país la casi extinta ideología del

boschismo. Por eso, los estrategas peledeístas han estructurado una táctica de vaivén

elástico, en donde los argumentos y persuasiones propagandísticos se ajustan al

discurso de la pandemia que nos azota.

Leonel Fernández

Leonel Fernández

Pero también

tendrían que responder esas preguntas los estrategas electorales de los

partidos opositores [principalmente los del PRM], a los que el virus les ha confundido

la maniobrabilidad y los ha situado en un ángulo defensivo que no existía antes

del virus, debido a que los resortes del paternalismo con que ha manipulado el oficialismo

la crisis —ejercido desde la plataforma de un miedo anexado a la dádiva—, no

representaba un crecimiento para su candidato. Por eso, para los estrategas del

oficialismo, la pandemia les cayó del cielo, fue como un salvavidas al cual se

asieron ante el empuje avasallador de la oposición en el mes de marzo. Y fue a

partir de esa estruendosa derrota del danilismo cuando éste comenzó a maniobrar

desde dos plataformas y su estrategia marcó un nuevo giro táctico: a) adaptó sus acciones al

discurso de la pandemia, convirtiendo las ayudas privadas e internacionales a

su favor; y b) maniató a la oposición a

través de las repetidas medidas de emergencia y los toques de queda, permitiendo

a su candidato repartir limosnas a manos llenas desde vehículos gubernamentales

camuflados con eslóganes de la campaña oficial.

Eso,

mientras el Ministro de Salud ofrecía [y ofrece] noticias benignas y

esperanzadoras que sólo ellos pueden afirmar acerca de una contaminación viral

que ha sido mal manejada desde los primeros contagios. Desde esas tácticas, el

danilismo ha adaptado los recursos del poder [los servicios gubernamentales de

espionaje, la fuerza pública, la publicidad oficial, etc.] y los ha unido a la

podrida servidumbre de vocingleros que cuestan al tesoro público miles de

millones de pesos anuales.

Danilo Medina

Danilo Medina

A menos

de un mes de las elecciones presidenciales y congresuales, el timing, esa parte

vital e invalorable en donde el tiempo —más allá del reloj— tiene que aquilatarse como un aliado del que depende

el triunfo o el fracaso de la campaña política, constituye el momento sagrado

de la acción, en virtud de que determina el antes y el después, el instante en

que las estrategias alcanzan la proporcionalidad de la acción. Por eso, la

oposición liderada por el PRM debe evadir ripostar las encuestas amañadas y

mantener las propuestas del cambio exigido por el país, blandiéndolo como el concepto

que impulsó la candidatura de Luis Abinader.

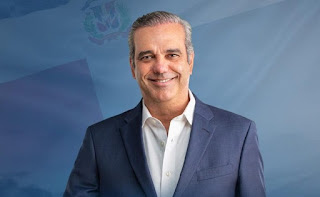

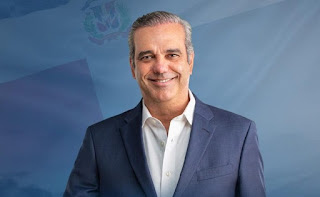

Luis Abinader

Luis Abinader

2. Las promesas

En la ponencia de Joseph Napolitan en la

Decimonovena Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Asesores

Políticos [1986], hay un capítulo, el 35, en donde el creador histórico de la asesoría

política detalla el porqué los candidatos con posibilidades de ganar no deben

descender al campo de las promesas extremas:

“El candidato [especialmente si tiene grandes

posibilidades de ganar] no debe hacer promesas exageradas. Prometer más de lo que se podrá cumplir tiene un

coste, ya que aunque muchos electores olvidan lo prometido, los adversarios lo

recordarán. También puede suceder que las promesas sean tan

exageradas que lleguen a sonar a falso y dañen la credibilidad del candidato.”

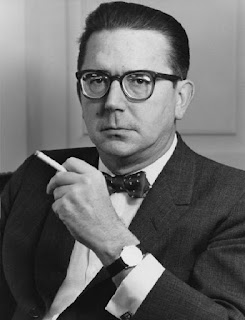

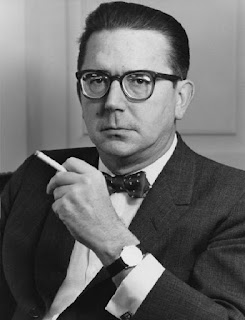

Josep [Joe] Napolitan

Josep [Joe] Napolitan

Lo

expresado por Joseph Napolitan en aquella ponencia de 1986 debería servir de

consejo a los candidatos que protagonizan la campaña electoral que se

desarrolla en el país, para que no entren en la trampa del rejuego de las

promesas irrealizables; sobre todo Luis Abinader, que encabeza las encuestas.

Porque, ¿qué le espera al país luego de esta pandemia que nos abocará a una

estrepitosa caída de los servicios y que, por ende, hará menguar nuestro PIB? En

el rejuego de las promesas ilusorias el candidato del danilismo ha ofrecido de

todo: trabajo, becas, transporte, comida y hace énfasis en la palabra “gratis”,

lo cual ha provocado un eco que ha rebotado con fuerza en los recintos de la

oposición que lidera Abinader, cuyos estrategas han debido explicarle la

maldición que encierran los compromisos que exceden la realidad, y recordarle que

lo prometido en los momentos de crisis tiene que emparentarse a ella, nunca

sobrepasarla, tal como lo que prometió Winston Churchill al asumir el cargo de

Primer Ministro de Gran Bretaña, el trece de mayo de 1940 [en sustitución de Arthur

Neville Chamberlain], mientras Inglaterra era asolada por los bombardeos nazis:

“sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor [blood, toil, tears and sweat]”.

Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill

Sin

embargo, sí hay promesas que Abinader debe ofrecer y remachar constantemente a

los cuatro vientos, haciendo hincapié en las involucradas en el cambio: la erradicación

definitiva de la impunidad, que es apadrinada por un aparato judicial corrupto;

el encarcelamiento de los canallas que, para enriquecerse, roban los dineros

del erario público; la eliminación del nepotismo y la prevaricación; la

reestructuración profunda de la organización hospitalaria y del sistema educativo,

cuyos ejercicios los ha viciado la corrupción; la extirpación de la política en

los cuarteles militares y policiales, en donde aún prevalece la esencia del trujillismo;

la puesta en marcha de un programa fronterizo que suprima los indecentes

tráficos de personas, drogas y armas; la viabilidad de una política cultural

que inserte como materias académicas la literatura, la plástica, la música, el

teatro y la danza.

Estas son las

promesas que el país espera oír, ansiosamente, desde las voces de Abinader y

los demás candidatos opositores, porque son promesas que el danilismo, por

incumplirlas, no podrá nunca ofrecer. Estas son promesas que emulan, pero en

sentido inverso, la que hizo Prometeo acerca del fuego.

3. La recta final

La campaña para la elección de presidente,

vicepresidente, senadores y diputados entra en su recta final, ingresando en una

ruta que el próximo 5 de julio conducirá a nuestros votantes hacia las mesas de

votación [tanto aquí como en varios países que asientan numerosas colonias de

ciudadanos dominicanos]. Ese día los candidatos sabrán que piano y violín no

son lo mismo a pesar de utilizar cuerdas para producir música y de que no es al

final que se gana un torneo, sino al comienzo, cuando la pesca es más abundante

por estar tranquilas las aguas. Todos sabemos en República Dominicana que esta

campaña arrancó el mismo 17 de agosto del 2016, momento en que el PLD optó por

gobernar el país a través del poder absoluto, ejerciendo un dominio total de las

cámaras legislativas, la autoridad judicial, la fuerza pública y el sistema

fiscal, lo que le permitió gobernar con una total impunidad y quebrar

miserablemente el sagrado fuero de la institucionalidad.

Y fue ahí —hace cuatro años— cuando se inició esta

campaña que culminará el próximo 5 de julio, la cual dividió el país entre los

que desean seguir chupando alegremente la teta del estado y los que anhelan,

entre otros cambios, que se asiente un sistema legislativo que diga NO cuando desde

el palacio presidencial se desee imponer alguna inmundicia con el SI, un

procurador general al que le duela la delincuencia y una justicia que,

verdaderamente, cubra sus ojos con una venda.

Usualmente, las rectas finales sirven de escenario

para descargar campañas negativas, esas campañas contentivas de actos punibles

de los candidatos, y en los cronogramas estratégicos suelen programarse en el

timing abocado a los días u horas anteriores a la votación, para evitar que los

contrarios puedan reaccionar a tiempo, responder lo mostrado en los anuncios y

el golpe sorpresa surta lo esperado. Sin embargo, en esta recta final no ha

habido tales sorpresas, porque desde las primarias celebradas en el mes de octubre

pasado lo hemos visto todo: una corrupción creciente vehiculada a través del

engaño, actos de nepotismo, de prevaricación y el uso excesivo del poder, un dominio

que se ha apoyado en esta pandemia para —con tácticas vergonzosas— tratar de

sacar provecho del dolor y la indigencia de un pueblo acorralado.

Que no quepa duda, el próximo 5 de julio se

impondrá el voto castigo hacia el PLD [sin importar lo malo o lo bueno que sea

su candidato]; un voto castigo que resumirá holísticamente la indignación de

ocho años de una administración estatal que convirtió el país en un paraíso de corrupción,

abrigado en una desmesurada compra de periodistas, en una irritante propaganda,

en mendaces datos de crecimiento y, sobre todo, en un desdichado correlato de falsedades

que vulneró sueños y esperanzas.

Por eso, el voto castigo está decidido y no creo

que el deseo del pueblo de cambiar y borrar del escenario las odiosas caras que

han protagonizado la corrupción que vivimos, pueda ser alterado.

4. Memento mori

Este

domingo, 5 de julio, muchos de los que durante los últimos ocho años— y un buen

número desde los últimos dieciséis— sabrán que son mortales, que son simples

hombres abocados a la muerte y no los soberbios y engreídos personajes que creían

ser cuando los brillos del poder absoluto los enceguecían. Este 5 de julio,

cerca de la medianoche, esos personajes se darán cuenta de que todo en la vida

es transitorio, banal y tremendamente anodino. Este 5 de julio, muchos de esos

seres que se creían amparados por un inexpugnable y maldito escudo de

impunidad, se darán cuenta de que la vida falsificada y, más aún, la vida vivida

con una máscara de engaño y corrupción, tiene su final. Este 5 de julio, como

una voz lejana que nunca quisieron escuchar, la pandilla peledeísta que

traicionó los principios del boschismo conocerá que a todos les llega un

memento mori.

Los

romanos, que estudiaron hasta la saciedad las civilizaciones que les precedieron

[sobre todo la griega], comprendieron que a sus generales y héroes les faltaba un

recordatorio, un martilleo constante que penetrara sus conciencias; una voz que

les acordase la simplicidad de la existencia, y por eso crearon la figura del

sirviente que les apuntaba en los desfiles victoriosos la frase: “¡Mira detrás

tuyo! ¡Recuerda que eres un hombre, no un dios!”

Tertuliano

Tertuliano

Según Tertuliano [160-220], esta expresión, memento

mori [recuerda que morirás], provenía de los sabinos, uno de los pueblos

que, al igual que los etruscos, ecuos, latinos, ligures y samnitas [entre otros],

habitaron la península itálica antes que los romanos. Los sabinos utilizaban este

llamado para recordar a los miembros destacados de la comunidad que eran

sencillamente mortales; una manera de bajarle los humos de la cabeza.

Joaquín Balaguer

Joaquín Balaguer

En las

elecciones de mayo del 1978 [el torneo en que el balaguerato fue echado del

poder por un pueblo que se hastió de la prepotencia de sus mandatos y, sobre

todo, de lo que acarreaba un régimen absorto en el poder absoluto], a Balaguer,

sin quizás el político dominicano que mejor conoció el trujillato por ser un testigo

protagónico de aquella tiranía, le había faltado —desde que asumió la

presidencia en 1966— una frase, una voz, un memento mori a sus espaldas que se repitiera

como un mantra, como una recordación de que a los humanos nos espera un

instante en que lo mortal se apagará y el poder, la vanidad y todos los

privilegios se extinguirán. Un recordatorio que es necesariamente vital para todos

los que logran triunfos políticos, deportivos, empresariales, literarios,

científicos y artísticos, y se ofuscan por el goce momentáneo que los envuelve.

Aunque ligeramente moderado, Balaguer suavizó un tanto la implacabilidad de su gobierno

en 1986, pero siguió ignorando la importancia del memento mori.

Ahora el

peledeismo, que abandonó un boschismo que proponía “servir al partido para

servir al país” y lo convirtió en un “ordeñar al país para servirnos nosotros”,

sabrá que a todos nos llega el memento mori.

5. ¿Y ahora qué?

No era necesario ser clarividente, ni mago, ni meteorólogo, para adivinar

el resultado de lo que pasó el 5 de julio del 2020, el día en que el pueblo le

dijo a Danilo Medina [a viva voz] que su gobierno corrupto había llegado a su

fin. Y no era necesario convertirse en pronosticador para arribar a esta

conclusión, porque desde el momento en que él y su pandilla echaron por la

borda el boschismo como guía, como proyecto de gobierno y asumieron la consigna

del enriquecimiento personal como trayectoria, los resultados de ese torneo electoral

histórico tenían que ser —más tarde o más temprano— tal como acontecieron: una

derrota aplastante, contundente.

Pero, ¿y ahora qué? ¿Podrá Luis Abinader cumplir con los anhelos de quienes

lo eligieron, unos anhelos que no sólo se relacionan con la distribución equitativa

del Estado y su economía, sino con el adecentamiento de una nación asolada por la

corrupción, por una justicia parcializada, por el narcotráfico y el nepotismo, por

la prevaricación, la mentira y la exclusión social? ¿Podrá Luis Abinader fundar

una administración que puntualice, al menos, los principios básicos de la

democracia, respetando la división de los poderes y sus derechos fundamentales,

y haciendo cumplir la ley? ¿Podrá Luis Abinader acabar definitivamente con un

borrón y cuenta nueva que ha servido como cortina de humo para propiciar la

continuidad de la corruptela, un borrón y cuenta nueva que ha devenido en una

especie de perdonar ahora para luego ser perdonado, una forma del toma-y-daca [el

famoso tit for tat inglés]?

José Francisco Peña Gómez

José Francisco Peña Gómez

Luis Abinader debe saber que su triunfo es una deuda que contrajo desde que

el país fue asaltado por la perversión de los contratos de la Odebrecht y los

gobernantes, congresistas y ministros se adhirieron a ellos para enriquecerse con

sus engaños, cayendo en el rejuego inmoral de las adendas. Luis Abinader debe

saber que su victoria es una obligación contraída con las promesas de

desarrollo social que Peña Gómez no pudo cumplir por las campañas racistas que

se tejieron sobre él; pero sobre todo, Abinader tiene que comprender que la

victoria del día 5 de julio es un pagaré que firmó con miles y miles de dominicanos

que clamaron justicia a través de la Marcha verde.

Juan Bosch

Juan Bosch

A partir del 16 de agosto —cuando se coloque sobre su pecho la banda con la

bandera y escudo patrios—, Luis Abinader tendrá que relacionar el cambio [el

leit motiv de su campaña] con la verdadera esencia de su significado, no como

una simple transición, ni como el palimpsesto en que se ha convertido, donde

los que lo asumen como estrategia reescriben sobre él lo que les acomoda.

Abinader tendrá, responsablemente, que explicar y probar a través de sus

ejecutorias, que sí, que el cambio buscado y el adecentamiento político

nacional que quiso ejecutar Bosch en 1963 —y que se perdió en la maraña de

tantas traiciones y mañoserías— llegó con él y su gobierno.

Sí, Luis tendrá que probarlo.

6. ¡Cuidado, Luis!

Entre la espesa maraña que

envuelve la actividad política dominicana, sobresale un espécimen que ha

deambulado airoso desde la misma formación de la sociedad duartiana La

Trinitaria: el trepador, un sujeto advenedizo que practica el ex post facto con

una inusual destreza, porque sabe cuándo y cómo aprovecharse de una determinada

situación después que ésta ha sido resuelta. Por eso, al conocer la estructura

del contexto en que actuará, el trepador ejecuta su interpretación de la

circunstancia y se inserta en ella, haciendo notar su presencia en el preciso instante

que se dilucida. Pero también —y del mismo modo—, el trepador otea

el futuro para establecer el intervalo en que deberá abandonar el barco que se

hunde y así saltar al bote salvavidas que lo integrará, ipso facto, al nuevo

estándar, o al fatídico borrón y cuenta nueva que anulará su pasado y lo reinventará,

camuflándose a sí mismo.

Jean-Paul Sartre creó un concepto, el

mauvaise foi [mala fe], que describe al trepador como un sujeto cosificado al que

no le importa abanderarse en cualquier ideología para sobrevivir y, por lo

tanto, actúa de mala fe, atándose al autoengaño. Sin embargo, es preciso

explicar que en el existencialismo sartreano la existencia precede a la esencia

y el trepador dominicano está más allá de esta ontologización, porque su praxis

se ha perfeccionado por un curriculum iniciado en la lucha separatista del 1844

y continuado en la Restauración del 1863, en las falsificaciones y robos de

Buenaventura Báez, en la dictadura de Lilís, en la intervención yanqui del 16, en

los aspavientos reeleccionistas de Horacio Vásquez, en el trujillato, en los

siete meses de Bosch, en la Revolución de abril, en la agonía y éxtasis del

balaguerato, en los ascensos y caídas del perredeísmo, y en las dilatadas euforias

del leonelismo y el danilismo, donde se hirió de muerte al boschismo.

Jean-Paul Sartre

El trepador dominicano nace con un serrucho

en las manos, con un rápido “sí señor, a sus órdenes” en los labios, con un

vestuario apto para asistir a fiestas y entierros, con una agenda multicolor en

los bolsillos; el trepador nacional puede reír y llorar al mismo tiempo, puede deglutir

y deglutirse, ser fiel e infiel instantáneamente, puede exclamar un viva

Trujillo, un viva Bosch, un viva Balaguer, un viva Leonel, un viva Danilo, y ahora

un viva Abinader con la sonoridad de un coro gregoriano. El trepador dominicano

es una careta múltiple, una voz coral.

Y es ahí donde reside la peligrosidad del

trepador, del parveno, del escalador social, ya que necesita —para colarse—

mentir, cubrirse de disfraces y antifaces y, obnubilado en su pretendido escalamiento,

llegar a lo indecible, a una peligrosa actuación que lo aproxima al crimen.

¡Cuídate, Luis!, de ese malandrín que tanto

daño ha hecho el país y que, en su trayectoria, ha posibilitado la

supervivencia de la corrupción, la prevaricación, el nepotismo y una lambonería

que trastorna la cabeza de los gobernantes, haciéndoles creer que son dioses.

7. El

neuromarketing

Con los avances de

la neurociencia y el advenimiento del neuromarketing, el conocimiento del

cerebro alcanzó su madurez, propiciando un golpe paradigmático en los espacios

electorales, un fenómeno casi igual al escenificado en el decenio del 50,

cuando el marketing incursionó en el torneo electoral de EEUU, en 1952, con la

utilización de una agencia publicitaria por parte de los republicanos para

crear la campaña de su candidato, Dwight [Ike] Eisenhower. La campaña, creada

por Rosser Reeves, de la publicitaria BBDO [Batten, Barton, Durstin & Osborne],

se apoyó en un tema [It’s time for a

change] y una frase [I like Ike]. Debo explicar que hasta finales de los ochenta, las

frases y los estribillos eran los guías esenciales en la propaganda electoral.

Rosser Reeves [1910-1984]

Rosser Reeves [1910-1984]

El mismo Rosser Reeves publicó en 1961 uno de los libros que más incidieron en

el desarrollo de la publicidad y el marketing, Reality in Advertising, en donde

expuso su teoría del USP [Unique Selling Proposition], consistente en

investigar una de las singularidades fundamentales del producto —o el servicio—

y proponerla como característica diferencial en la campaña. La frase, el

gimmick y los estribillos venían marcando —como persuasores de fácil

recordación— el rumbo de la creatividad publicitaria desde finales del Siglo

XIX y su utilización consistía en golpear con ellos insistentemente la mente

del consumidor para vulnerar sus deseos y conducirlo hacia la compra del bien

ofertado. Desde luego, hubo creativos como David Ogilvy que nunca se creyeron

eso y apelaban a otro tipo de persuasión.

Hoy, tras la

incorporación de la neurociencia a la investigación de los mercados, el neuromarketing [comercial y político] puede acceder a datos más precisos sobre

los consumidores y votantes, y se convertirá —como afirma en su tesis doctoral

Matthew Carl Sauvage, de la George Washington University, 2013— “en la base de los estudios políticos

vinculados a las estrategias de campaña”, argumentando que a través del neuromarketing Político los partidos y sus candidatos “podrán transmitir

eficazmente su candidatura y su mensaje, comunicándolo de manera emocional y

ajustando el lenguaje corporal para activar las redes de asociación positivas y

ser más efectivo, cercano y persuasivo”.

Pero lo más

importante del neuromarketing [comercial y político] es que en esta era de la

multi-información se podrá acceder a los integrantes de varias generaciones

nacidas en los últimos veintitantos años (1995-2020) y que, disfrutado a

plenitud de la multiconectividad, han desarrollado personalidades muy

diferentes. Estas generaciones son los millenials o Y [1981-1996], con entre 40

y 24 años; la generación Z, o post-millenials [1997-2010], con entre 24 y 18

años; y luego desde el 2010 hasta un probable 2025, la T o Táctil, llamada

también la Generación Alfa.

Estas generaciones,

que han absorbido una extraordinaria capacidad dialógica, aprenden no sólo en

la institución escolar, sino a través de otras voces provenientes de las redes [combinando

así diálogo y razonamiento], por lo que el neuromarketing puede ser más efectivo

que el microtargeting [las micro focalizaciones] y otras investigaciones del

mercado electoral.

8. El eslogan

Un eslogan, ya sea para ser utilizado como

acompañante del logotipo de una corporación o en campañas publicitarias y propagandísticas,

debe sintetizar y vender un concepto, un valor, o la intención de una

estrategia; porque el eslogan nació para eso, para identificar y facilitar la persuasión

del discurso, convirtiéndose [como enuncia J. Jonathan Gabay en Teach yourself copywriting, 2003,] en “la correa o línea de

sujeción de los mensajes publicitarios y políticos”. La misma procedencia gaélica del vocablo, sluagh-ghairm

[grito de guerra] implicaba ya un contenido ligado a la adhesión y a la acción

grupal. Y esa es la razón por la que tantos eslóganes han estado vinculados a

sucesos victoriosos o frustratorios en el trayecto de la historia.

Bastaría sólo con cliquear Google y escribir el

vocablo eslogan para que este motor de búsqueda presente cientos de temas y frases

que han acompañado a héroes y villanos, entre los que no se salva ni el Alea iacta

est que Suetonio atribuyó a Julio César, ni el aforismo imputado al vikingo

Erick El Rojo, de Si corres, morirás cansado; así como la famosa frase que

endilgan a Napoleón de que No hay nada imposible para quien lo intenta.

Joseph Goebbels, que mitificó a Hitler y al

nazismo utilizando el eslogan para idiotizar al pueblo alemán mediante una mezcla

de orgullo, odio y miedo, sabía que una frase corta y penetrante causaba tanta

unión como destrucción y de que todo dependía de su uso y frecuencia. Franklin

D. Roosevelt, Dwight [Ike] Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson,

ascendieron a la presidencia de los Estados Unidos no sólo debido a sus

conocimientos o caras bonitas, sino a eslóganes que sostenían las estructuras conceptuales

de sus campañas. Y lo mismo ha sucedido en el resto del mundo con los que han ganado

el poder a través de torneos electorales, en donde las estrategias se han conceptualizado

con temas sintetizados en eslóganes. De ahí, a que los temas y eslóganes de

campaña, una vez que éstos han incidido en el triunfo, deberán emitir señales

de que serán implementados por parte del candidato beneficiado.

Joseph Goebbels

Joseph GoebbelsComo tendrá que hacer Luis Abinader, que sabiendo

que el voto castigo del país a Danilo Medina no fue motivado por su política

económica, sino por los latrocinios cometidos por él y sus áulicos, enfocados

en prevaricaciones, nepotismo, desfalcos, sobrevaluaciones y tráfico de drogas,

descansó su estrategia electoral en el concepto cambio, cuya hermenéutica

implica una profunda y real transformación de los valores éticos y culturales que

estructuran el tejido social de un país, en un tránsito de décadas.

Entonces, Abinader debe tener bien presente [como

si fuera una tarea pendiente] que el pueblo aguarda por un cambio prometido,

cuya lectura podría traducirse en el encarcelamiento para aquellos canallas que,

burlándose del pueblo, creyeron que la impunidad les acompañaría más allá de las

elecciones. Y este cambio debe alejarse de cualquier asomo del nefasto borrón y

cuenta nueva que tanto daño ha causado al país.

9. El nepotismo

Un amigo

me invitó a confrontar el nepotismo del trujillismo con el ejercido por el danilismo,

una tarea difícil, ya que a la tiranía le han faltado historiadores que

reconozcan sus aportes a la modernización del Estado dominicano y le han

sobrado los atrapados en resentimientos personales, los cuales se han agrupado

para juzgar como perjudicial todo lo proveniente de ella. Y este desequilibrio

podría desbalancear un poco la analogía. Pero los hechos están ahí:

imperturbables y aptos para juzgarse de acuerdo a sus alcances: Trujillo

ejerció sus mandatos a sangre y fuego, cometiendo innumerables abusos y

asesinatos que constituyeron sus antivalores fundamentales, mientras que el

danilismo, a mi entender, sólo le aventajó en uno: el nepotismo.

Pisístrato [607-527 a. C.]

El

nepotismo, como aberración social, no emergió en la historia humana con

Pisístrato [607-527 a. C], ni cuando los romanos emplearon el vocablo nepotis

[sobrino] para identificarlo durante el Primer Triunvirato, constituido por

Gneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso [60-53 a.C.]. El

nepotismo surgió en el paleolítico superior, cuando el jefe cavernícola

prefirió a su sobrino o amigo para representarlo en las reuniones de la tribu.

O sea, el nepotismo ha habitado en la especie humana desde que ésta culturizó

su entorno a través de artificios durante el paleolítico superior, y por eso

este flagelo —que invita a la arrogancia, al abuso y a menospreciar las

cualidades intrínsecas de los demás— aún gravita e invita a la corrupción,

convirtiéndose en un cómplice activo de aquellos gobernantes a los que el poder

enceguece, como [verbigracia] Rafael Leónidas Trujillo [1930-1961] y Danilo

Medina [2012-2020], quienes creyeron que sus

parientes eran representantes de los valores requeridos para puestos

específicos, violando los cánones de la meritocracia.

Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]

Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]

Por eso,

el antitrujillismo no surgió sólo debido a los asesinatos y abusos del dictador;

el antitrujillismo emergió también como una consecuencia de un feroz nepotismo

que se engranó en el tejido social dominicano, en donde hijos, hermanos,

sobrinos, cuñados, primos, queridas y amigos del tirano, contribuyeron con sus

arrogancias a multiplicar una repulsa que, harta de las arbitrariedades del

sistema, lo descabezó la noche del 30 de mayo del 61.

El

nepotismo ha sido una lacra, un cáncer que ha contaminado la política

dominicana, causando grandes actos de corrupción, tal como aconteció durante la

tiranía; pero nunca había explosionado como en estos fatídicos ocho años del

danilismo, en que su esposa, hermanos, hermanas, cuñados, concuñados, primos de

los cuñados, guardaespaldas, amigos de los hermanos, amantes, novias, etc.,

fueron nombrados en puestos claves de la administración pública, justo allí en

donde se mueven vigorosamente los fluidos monetarios.

Después

de realizar esta comparación, le expresé a mi amigo que el nepotismo del danilismo

superó ventajosamente al practicado por Trujillo en alrededor del dos por uno. Y

creo que así como aconteció en el pasado, en que el nepotismo fue una de las causas

del odio engendrado hacia la dictadura, es necesario admitir que también fue el

motor de la derrota electoral del danilismo.

Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]

Gneo Pompeyo Magno [106-48 a. C,]